第2話 父の苦難

1921(大正11)年、女学校本科三年生になった正子には一つの夢があった。昨年、女子の入学が認められた東京の日本大学で社会学を学ぶことだった。村の人々を助けることに身を惜しまない父の背中と、女学生になってからの経験のなかで、ぼんやりとではあるが将来は社会をつくる仕事をしたいと思うようになっていた。しかし家の事情を考えれば夢のまた夢であり、口にすることすらなく断ち切った。

◇

正子が尋常小学校の高学年になったころ、父宗重(そうじゅう)は代々受け継いできた造り酒屋を廃業していた。外交や江戸幕府との関係構築、そして財政安定に大きな役割を果たしてきた泡盛造りは、琉球士族の務めだった。先祖代々、琉球王府に泡盛を納めてきた家業は、父宗重にとって、村人への献身と同様に、元士族としての誇りだった。

江戸時代、琉球の名酒『泡盛』は各藩が幕府からの配給を待ち望む貴重品であり、その泡盛の中でも首里で造られた泡盛は最高級品として名高かった。18世紀、天然痘の流行や相次ぐ台風被害による穀物の高騰で、泡盛造りが危機に瀕したが、琉球興国の賢者、蔡温(さいおん)によって護られた。外交に大きな役割を担い、さらに財源ともなる泡盛の製造を、琉球王府は統制下においた。製造者を特定し、19世紀を迎えるころには泡盛造りは、王府の膝元、首里に限られ、厳しく管理された。

1879(明治12)年、廃藩置県によって琉球は沖縄県となった。王は華族となって東京に移った。王府の消滅は泡盛製造に影響を及ぼした。それまで首里の四十戸のみに与えられていた泡盛製造は自由化から免許制へとなりゆき、三十年程の間に首里の泡盛製造業者は九十三戸を数えるまでになっていた。

次いで1880(明治13)年、明治政府は『酒造税則』を制定。前年に王府が消滅したばかりの沖縄県には急速な近代化を控えるという政府の方針で、他県の焼酎より課税額をかなり抑えた『焼酎税』を設けた。しかし、年々厳しくなる酒類への税の改正に際して、沖縄県が例外とされることも次第になくなっていった。

1904(明治37)年、酒税がアルコール度数に応じる方式に改正され、泡盛業界は大きな打撃を受けた。ただこの税制改正時は日露戦争(1904〜1905)の最中で、軍用品や工業用アルコール原料としての需要で、井戸が枯れるほどに生産量が膨れあがり難儀を逃れることができた。日露戦争が終結し、軍需がなくなると同時に、泡盛業界は冬の時代を迎えることとなった。

◇

比嘉正子が生まれたのは1905(明治38)年3月5日。泡盛業界が、冬の時代を前に大輪の花を咲かせていたころだった。日露戦争の終結は1905(明治38)年9月5日。正子誕生から半年後である。正子が物心ついたころの家業は楽ではなかった。

王府がなくなり酒造業が自由化されたところから父宗重の難儀は始まっていた。王府から指定された造り酒屋を受け継いだ宗重は、琉球を政治的、財政的に支える貴重な泡盛造りの責務を果たすことを第一義にやってきた。士族の商売で、商いに長けているとは言えない宗重にとって、自由市場となった泡盛業界での経営は楽ではなかった。そこに追い打ちのような税の増加だった。

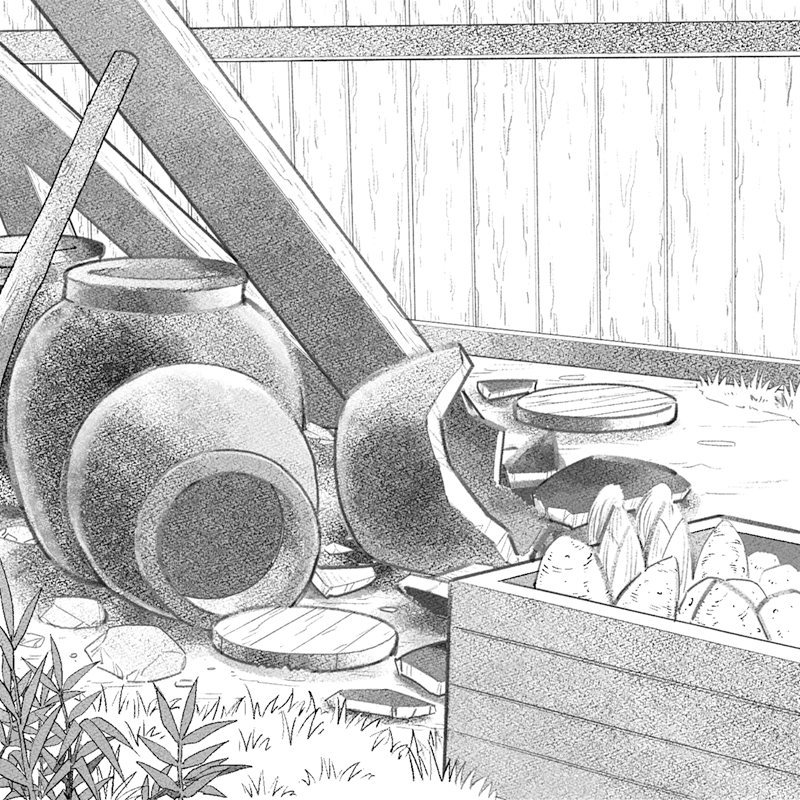

正子が幼かったころ金城町には十軒ほどの造り酒屋があった。どこも家内工業程度の小さな規模で、正子の実家、渡嘉敷家もそのうちの一軒だった。重税に喘ぎながらの家業と敷地内での畑仕事で支える暮らし向きは楽ではなかった。士族として科挙を目指してきた宗重にとって、家族を養うに汲々とする日々は心痛むものだったに違いない。

しかしその状況にあって、正子の父宗重は村人たちに無償で尽くしていた。学問で身につけた知識や知恵で、求められるままに村人たちを助けた。そんな父の姿を幼い正子も真似た。泡盛の麹用に蒸した米を見つけると近所の子どもたちを集めて握り飯をふるまったのも正子なりのヒューマニズムだった。しかし、正子のこのささやかなヒューマニズムの実践も、間もなく終わりのときを迎えた。

このころ県下の酒造業者はどこも重税に圧迫されていて、税務署の差し押さえで潰れていく業者も少なくなかった。金城町も例外ではなく、二軒の造り酒屋が倒産の憂き目にあった。差し押さえを受けた人たちは夜逃げをするように町を離れていった。

父宗重は家屋敷を失う前にと、正子が尋常小学校の高学年になるころ、家業の廃業を決断した。煙があがらなくなった煙突は人気のなくなった醸造所の空虚さを映し出すようにぽつんと屋根の上に立っていた。その足元に広がる瓦屋根の赤い色はくすんで見えた。しんとなった屋敷には母が機を織る音が響いた。

正子は男二人女四人の六人兄弟姉妹の末っ子だった。父が廃業したころ次兄は亡くなっており、長兄は十八の歳からハワイで暮らしていた。造り酒屋を仕舞い、母親の機織りが頼りの家計は極めて苦しかった。今は一家で力を合わせて苦難を乗り切るときと、宗重はハワイから長兄を呼び戻した。ところが家に戻ってきて間もなく長兄は肺結核を患い、二年ほどの闘病生活の末に亡くなった。

廃業以来苦しくなっていく生活を、「これがいつか大人たちが言っていた、貧乏のどん底、というものなんだろうな」と幼い正子が思うほど苦しかった家計は、兄の療養費でさらに逼迫した。どん底というのは、二重底、三重底になっているらしかった。母が機を織り、姉三人が奉公に出て、父宗重が畑仕事をして一家六人がなんとか暮らしていくなかで、正子は尋常小学校六年になりの進路を考えなければならなかった。父宗重は、正子が女学校に進むことを望んだ。自分自身、科挙を目指して学問に勤しんだ宗重は、「これからの世の中は学問がなければだめだ」と言った。

このころの沖縄では家を継ぐのは男の子に限るという慣習だったが、正子の父宗重はそうではなかった。女の子であってもしっかり勉強して家名を上げてくれればいいと考えていた。考えというよりも願いに近かったかもしれない。長男次男を亡くし、子どもは女の子ばかりになった。そして末娘の正子は学問が好きだった。幼いころから父親の膝で本を読んでもらい、話を聞くのが好きだった。字が読めるようになると、難しい字や言葉の意味を父親に尋ねながら熱心に本を読んでいた。活発で近所の子どもたちと遊ぶのにも夢中で、勉強ばかりをしているわけではなかったが、聡明で利発な正子は真綿が水を吸い込むように知識を吸収し、そこから考えを広げていくのが好きだった。

そのうえ、自然と人を束ねる天性を持っているようで、子どもたちで何かをするとき、計画を立てて采配をふるい、他の子たちも抵抗なく聞き入れていた。家から持ち出しては配る、蒸し米の握り飯や、おやつ代わりの酒粕のなせる技かとも思ったが、造り酒屋を廃業し、正子の手に何もなくなってからも変わることなく、子どもたちは相変わらず正子を真ん中に集まっていた。