第5話 神学校での薫陶

バプテスト女子神学校への入学を決意した正子は、実力行使で沖縄を出て大阪に着いた。姉の家でゆっくりとくつろいだ翌日、神戸に向かった。神戸駅で電車を降りると、手荷物をひょいと頭の上に乗せて歩きはじめた。その姿に周りの人たちの視線が集まる。正子は周りの目を気にすることなくそのまま歩きつづけた。改札を出るとタムソン牧師が迎えにきてくれていた。タムソン牧師は、神学校への進学を決めたとき、正子に洗礼を授けてくれた師だ。沖縄以来の再会だった。

◇

バプテスト女子神学校に進学した正子は、その後、社会事業の道を歩みはじめることになる。正子が生涯を捧げた社会事業の根幹は、彼女が福祉的幼稚園と呼んだ、保育と幼児教育が一緒になった保育事業だ。比嘉正子が1931(昭和6)年に始めるこの福祉的幼稚園は、2015(平成27)年に新制度としてスタートした幼児連携型認定子ども園の原型である。正子に福祉的幼稚園という精神を芽生えさせたのは、那覇バプテスト教会に隣接する善隣幼稚園の姿だった。そしてその善隣幼稚園の創設者が、このタムソン牧師の妻であるタムソン夫人であった。

◇

駅まで迎えにきてくれたタムソン牧師に連れられて神戸山手の館を訪ねると、タムソン夫人も温かく迎えてくれた。沖縄で洗礼を授けてくれたタムソン牧師は、神学校への入学を前にした正子に、「あなたは神から選ばれた使徒です。よき伝道者になるように」と言った。やさしく厳かな師の言葉に、身の引き締まる思いがした。しばらく歓談した後、タムソン牧師は正子を大阪十三(じゅうそう)にあるバプテスト女子神学校へ連れて行き、入学手続きを済ませてくれた。好奇心で胸を高鳴らせていた神学校での生活がいよいよはじまった。

この1923(大正12)年、沖縄からの入学生は正子一人だった。太陽の強い陽射しを受けた、南国育ちのはっきりとした顔立ち。利発さと聡明さ、強い意思を宿す瞳、そして黙っていても溢れだすエネルギー。揃って並んだ新入生の中でも、ひと際目をひいた。

「土人の子がいるよ」という言葉が聞こえた。

「琉球から来たんですって」

「そうなの。でも、海老茶の袴をはいて、「日本語を話しているわよ」

正子の方をチラチラと伺いながら、声を顰(ひそ)めて話している学生たちがいた。その会話を聞きながら、物珍しげにこちらを見ている学生たちもいる。正子は込み上げてくる怒りを抑えて、いっそう胸を張って立った。

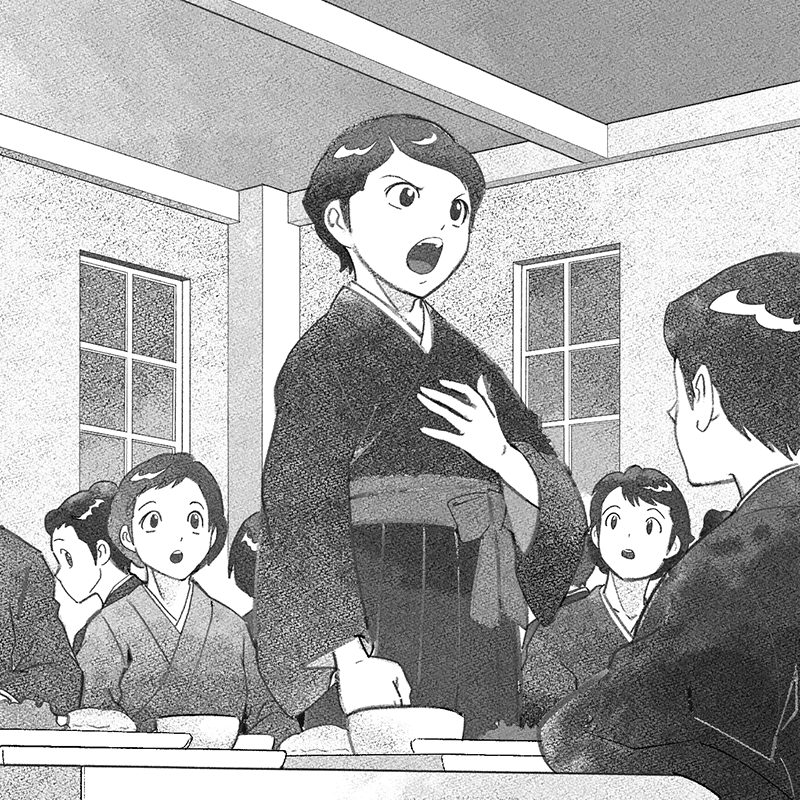

「琉球人も立派な日本人なのだということを、あの生徒たちに知らしてやらないといけない」と思った。けど、いまこの場で言い返してもつまらない。いい知れぬ怒りにいっぱいになりながらも、痛烈なお返しを考えた。その日の夕食は新入生の歓迎パーティーとなっていた。一人ひとり、名前を呼ばれて自己紹介を行った。順番がきて立ち上がると、皆の目が一斉に正子に集まった。自己紹介をする者に注目するのは当たり前のことなのだが、正子にはその視線の中に、昼間の侮蔑的な会話が聞こえてくるようだった。胸を張って、すっと一息吸い込むと、大きな声でゆっくりと自己紹介をはじめた。

「私は琉球から来た土人です。皆さんにとっては珍しいことでしょうけど、何とぞ、よろしくお願いします。私たち琉球の土人も、皆さんと同じように海老茶の袴をつけて、このとおり日本語を話しています」

声を響かせる正子の胸中には、かつて琉球王府の官吏を目指し、王府がなくなった後には、科挙に向けて学び得た知識をもって村人たちを助ける父の姿があった。たとえどれほど生活が苦しくなろうとも、士族の誇りをもって労を惜しまず村の人のために奉仕する姿があった。自分を見つめる視線一つひとつを捕まえながら話す正子の言葉は、それぞれの胸に深く刺さったようだった。目をそらすもの、顔を赤らめるもの、不意をついた言葉にどぎまぎする皆の様子が、正子にはおかしく溜飲が下がった。

その後の寄宿舎生活でも正子は常に沖縄人であることに誇りをもち、沖縄への愛を表した。正子から伝えられる体温のある知識は、なめらかに浸透していった。彼女たちのなかにあった偏見は消えていき、見知らぬ沖縄への愛すら芽生えていくのを感じた。正子をとおして同級生の沖縄や沖縄人への意識が変わっていくのが嬉しかった。

知ることで人の心は開かれ、広がっていく。 知ることの力、学ぶことの大切さへの実感は、学び舎における正子の知識欲と好奇心をいっそう強くした。

歌う人がいれば歌を楽しみ、踊る人がいれば踊りを楽しむ。それも、ただじっと聞いたり見たりしているよりも、自分も一緒になって楽しむ。そういう正子は新しい環境に素直に馴染んでいった。寄宿舎生活では指導役の上級生がいた。将来、伝道師として人に接する学生たちは、それに相応しい礼儀作法、人への接し方を生活の中で身につけていった。

バイブルを基礎とした講義や実習は厳しかった。しかし校長、教頭をはじめ教授たちは、人間らしい温かみややさしさ、思いやりに溢れていた。節度と穏やかさに満ちた清々しい空気の中での自由でのびのびとした日常生活。そこには笑いとユーモアが絶えることがなかった。「ここバプテスト女子神学校は、文化的で清々しく、清楚な感じのする学校です」と、正子は宗重に近況を伝える手紙に書き、そこでの日々の充実について知らせた。

天真爛漫な正子の周りには自然と人が集まってきた。神学校には男子のバイブルクラスもあって男子学生と女子学生の交流は自由だった。学生たちはコーラスやテニスを一緒に楽しんだ。男女七歳にして席を同じゅうせずというのが一般的な考えであった中で、二十歳前後の男女が共に音楽やスポーツを楽しむ。この伸びやかな環境は、天真爛漫な正子の性格にうってつけだった。

隔てや線引きをつくらず集まって、その時々を楽しくする。生来の性質をいっそう色濃くした神学校の創設者、アメリカ人女性ミス・ラヴィニア・ミードとの出会いは、その後の正子の人生に大きく影響した。