第4話 新しい世界へ

1922(大正11)年、本科の三年間を終えて首里市立女子工芸学校を卒業。正子は期待に胸を膨らませて、宮古の西辺尋常高等小学校に赴任した。十七歳になったばかりの春だった。経験のない正子は全学年の中で最も易しい二年生の担任を命じられた。

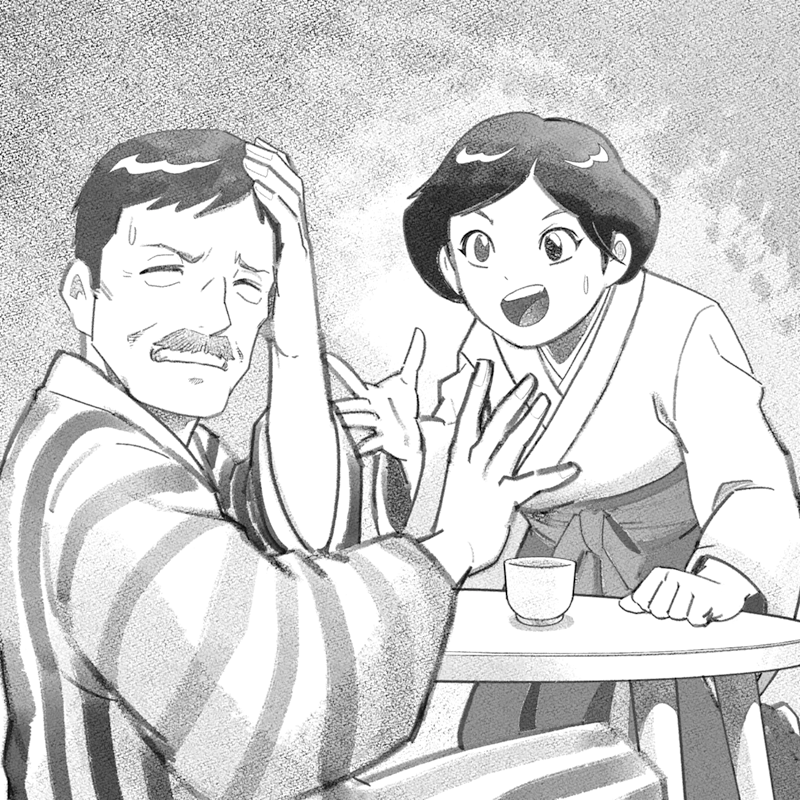

赴任して二、三カ月経ったころ、首里から父宗重がやってきた。様子を見にきたのかと思ったら、「娘一人を宮古に置いておくことはできない」とそのまま居着いた。そのうえ、正子を首里に連れて帰ろうとした。正子は「赴任して二カ月や三カ月で辞めて帰るわけにはいかない」と、首を横に振り続け、年度が終わるまで一年間を過ごした。

幼いころから女学校のころまで、友だち、仲間の先頭に立ち、何かあればみんなを指揮していた正子にとって、子どもたちを導く日々は充実していた。一年間はアッという間に過ぎた。台湾へ渡り、内地に向かうという夢を忘れたわけではなかったが、一生を教育に捧げてもいいとさえ思うようになっていた。

しかし父宗重が一日も早く首里に戻りたがった。正子としては一人で帰ってもらっても一向にかまわなかった。ただ、長く首里を離れて神経がまいっている父を、一人で帰らせるのは忍びなかった。どうしたものかと迷っているところへ、女学校時代に通っていた那覇のバプテスト教会から、「大阪の神学校に派遣したいからすぐに帰ってこい」という旨の電報が届いた。もうしばらく教職を続けたかったが、しぶしぶ一年で辞して首里に帰ることにした。

首里に戻った正子は受け取った電報を手に、教会を訪ねた。牧師の東恩納(あずまおんな)と、教会に隣接する善隣幼稚園の園長を務める伝道師の永田ツルが待っていた。聖書や賛美歌の理解に熱心で、日曜学校の手伝いをしたり、青年グループの一員として活動したりする正子の姿を二人は見てきた。そんな正子を伝道師として育てたいと思うようになっていた。二人は、大阪市の十三(じゅうそう)にあるバプテスト女子神学校への入学を奨めた。

バプテスト女子神学校はミス・ラヴィニア・ミード(missionary Lavinia Mead)というアメリカ人女性がつくった学校だった。学費も寄宿舎の費用も、ミッションの経費でまかなわれているということだった。正子が通う那覇の教会の伝道師の一人もその女子神学校で学び、ミス・L・ミードのもとで女性宣教師の伝導活動を手助けするバイブル・ウーマンを務めているそうだ。顔見知りの伝道師が先輩にいることに、未知の神学校が身近に感じられた。

しかもこれは内地に渡る絶好のチャンスだった。自費が不要ということであれば親に負担をかけることもない。ただでさえ見知らぬ世界を前にする好奇心でいっぱいになる正子だ、迷いやためらいが顔を出すはずもなかった。神学校の生徒になるには洗礼を受ける必要があったが、それも正子は受け入れた。

ただ一つ難関があった。家族の反対だった。やっと首里に連れ帰った正子が今度は内地に渡ると言い出したのだ。父宗重は承諾しなかった。姉の一人が結婚して大阪に住んでいるので、大阪ならばそうも反対されないだろうと思っていた正子の読みは外れた。秘蔵っ子の正子を、遠く離れた内地にやりたくない、の一点張りだった。

その宗重に増して反対したのが母親だった。家屋敷を失う前に断腸の思いで決めた廃業だったが、宗重は家業の造り酒屋の再興を諦めたわけではなかった。琉球の政治経済に大きな役割を担う泡盛を、王府に納めてきた家代々の責務は誇りだった。伝統ある泡盛造りを正子に託したい。そういう宗重の思いを理解しているからこそ、母も苦しい家計の中、女学校に通わせることにも賛成したのだ。

幼いころに母親が三人変わっている正子にとって、母との間には隔たりがあった。四人目の母は料理が上手だったということ以外、母親についての思い出話をすることすら終世なかった。造り酒屋を廃業してからは、機を織って家族を守ってくれる母親への感謝や温かい思いはあったが、父宗重に対して抱くような情愛は育たなかった。そういう心の有り様は母親に甘える気もちを抑えさせ、母娘の間を他人行儀なものにした。

妨げられれば妨げられるほど、新しい世界への扉は輝いて見えた。このままここにいては、私はしぼんでしまう。いまここで、諦める訳にはいかないと、両親の反対に比例して正子の思いは強くなっていった。父宗重の態度が、どれほど話を重ねても揺るがない正子の意思の強さに軟化してきた。目的は学問で、女子神学校に通い、寮生活を送るという安心感もあった。卒業すれば伝道師として戻ってくるのだ。内地での経験も将来の役に立つかもしれないと、大阪の神学校への進学に理解を見せはじめた。父の胸の内に生まれた変化を感じとった正子は、実力行使に踏み切った。それは宮古で貯めたお金を手に、鹿児島行きの船に乗り内地に向かうというものだった。

港には見送りにきてくれた父と姉二人の姿があった。どうしても折れない正子にとうとう、「しっかり勉強してきなさい。そして戻ってきなさい」と言った父は、終始黙ったまま片時も正子の傍を離れなかった。乗船後、甲板の正子と手を振り合う姉たちの横で、じっと立ちすくむ父からは、寂しさと案じる気もちが溢れ出していた。父を思うと心が痛んだが、夢見る心が正子を進ませた。

鹿児島で汽車に乗り換えた。いよいよ沖縄から遠く離れていくのだと思うと、一気に寂しさと心細さがこみ上げてきた。車窓を流れる景色を見やって新しい世界に思いを馳せてみても、溢れる涙を止めることはできなかった。

下関で一人の青年が正子の隣に座った。しばらくすると手荷物から蜜柑を取り出し、正子にも一つくれた。やっと涙は止まったものの、口をきゅっと結んでじっと窓の外を見つめる正子に青年は話しかけることもなく、静かに自分の蜜柑を食べはじめた。何も喉を通らないまま汽車に揺られていた正子は、もらった蜜柑を手のひらで少し弄んでから、一房、口に入れた。味は分からなかった。もう一房、口にした。やはり味は分からず、ただ小さな粒から弾ける果汁が口の中に広がった。味の分からぬままに、果汁の弾ける蜜柑を噛みしめていると、少し力が戻ってくるように思えた。

大阪駅に着くと姉が迎えにきてくれていた。正子に向かって手を振る懐かしい笑顔にやっと人心地ついた。