第27話 子どもたちの民主精神

保育部、幼児生活クラブ、教育クラブ、そして学童クラブ。開園から五年が過ぎ、都島児童館での保育と教育は、様々な家庭の事情に応じてきめ細かに充実。児童館のなかは子どもたちの活気で溢れた。子どもたちの元気は大歓迎だったが、反面、手を焼くこともあった。

学童クラブの出入りが激しくなると腕白小僧が多くなり、幼児の玩具など備品を壊してしまう。藤棚をつくると、その上にまで登って暴れだした。子どもたちをのびのびと育てる自由保育が正子の方針だが、自分の好き勝手にふるまうことは認めなかった。集団生活の中で社会性を身につけるよう導くのもまた、保育と教育の役割だった。

「小さな子どもたちのオモチャと、あなたたちのオモチャと、よく区別なさいよ」

「藤棚の上は遊び場ではありません」

「無茶に暴れる子は、帰りなさい」

正子が叱ると、子どもたちは「ぼくたちは、学校でも暴れられない、家でも暴れられない。せめて児童館でだけは好きにさせてください」と口答えをし、さらには「ぼくたちが思っていることを言っても、大人たちは聞いてくれません」とまで主張しだした。

ぼくたちの言葉に大人は耳を傾けてくれない。この一言は聞き逃せなかった。集団生活の中で他者への配慮と自律、そして自分の意思を他者に伝える能力。子どもたちの民主精神を養うためには、どちらも大切だった。GHQが撤退し主権を取り戻した日本。その将来を担う子どもたちは、子どもたちが自らの力で、自分たちの民主主義を発展させていく力を育てていかなければならない。そのための環境と機会をつくるのが、保育者であり教育者である正子たちの役割だった。正子は、子どもたちが主張し、その弁論に大人たちが耳を傾けるために大会を企画した。

1948 (昭和23)年7月20日、「子どもの日」が制定された。「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福を図ると共に、母に感謝する(祝日法二条)」と謳われた日だ。生活者という視点を持つ正子にとって、子どもたちも大人と同様に生活者だった。大人と同じように子どもにも人としての権利があると、皆が顧みるこの日の意義は大きかった。

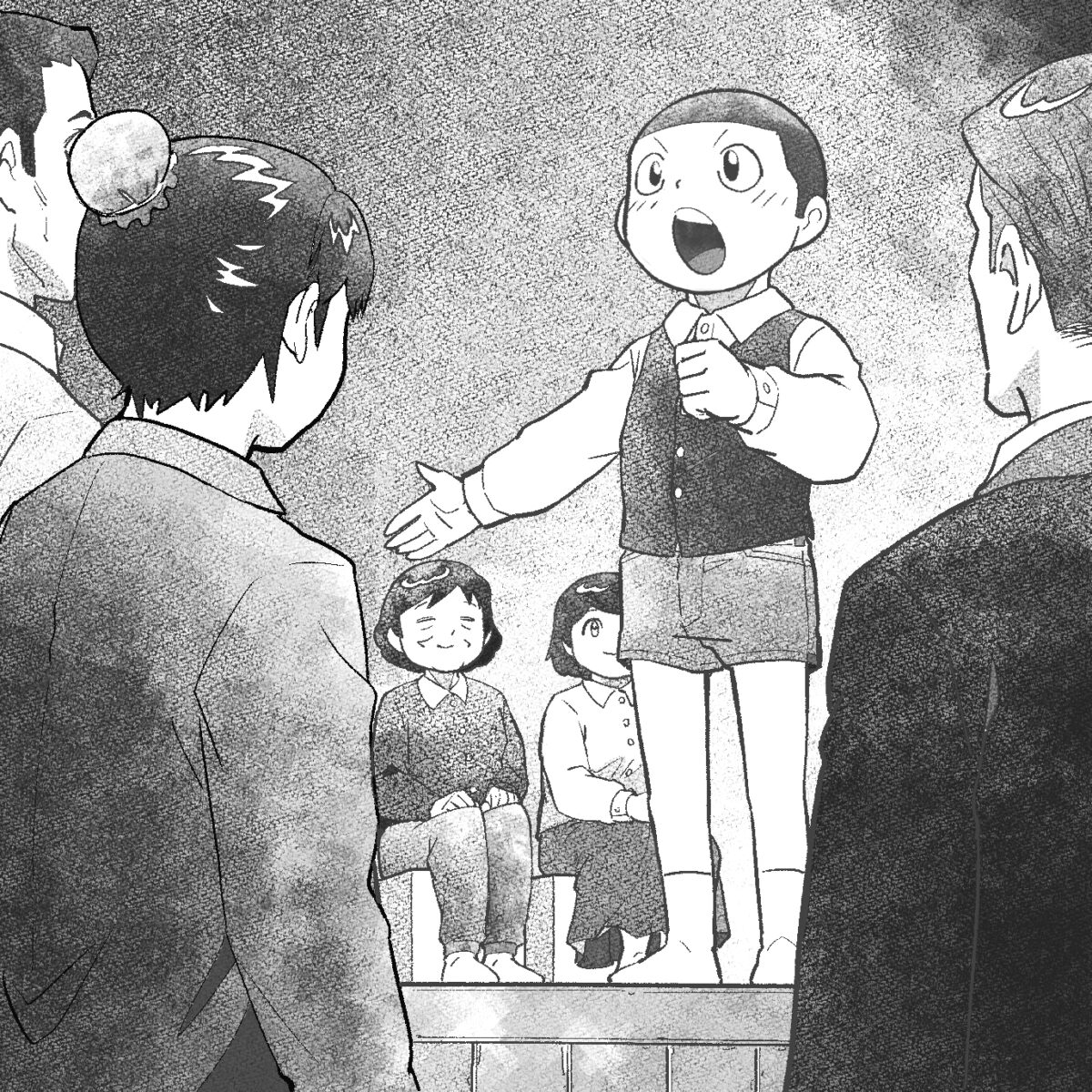

1955(昭和30)年5月5日、正子は「大人に言いたいこと発表会」を主催した。まず「子どもの平和」と記した旗を掲げ、正子を先頭に子どもたちが町を行進。都島児童館で発表会を開催した。会場は、保護者、区長、警察署長、そして子どもたちが通う学校の校長先生たちで埋まっていた。

子どもたちは、「自分が総理大臣である」という立場で、大人たちに聞いてほしい主張を発表した。ただの不平不満や要求ではなく、今思うこと、それを改善するための知恵や工夫を発表するのだった。

今、何が欠けているのか。どんな問題があるのか。現実を踏まえ、それを改善していくために知恵を絞る。それぞれの考えに耳を傾けながら、現実をすこしでも良く変えていくために、皆で解決策を見出していく。伝えること、聞くこと。大人も子どもも、一人の生活者として、それぞれの責任で意見を述べ、公平に話し合っていく。子どもたちにはもちろんのこと、そこに集まった大人たちにも、そういう経験をしてもらいたかった。

GHQと対等な関係を築きながら、戦後の食糧難から生活を守る闘いを繰り広げてきた正子には、生活者一人ひとりが民主精神を養うことの重要性を、身をもって知っていた。社会の将来を担う子どもたちの民主精神。一人ひとりの自主と自律。それを養うことは、保育と教育の大いなる目標であり責務だった。都島友の会は母の会を通じて、家庭と力を合わせて、その保育と教育を全うしようと尽力し続けている。

子どもの自主性を重んじ、一人ひとりの個性を充分に伸ばそうとする自由保育を、正子は重んじている。そして、その自由保育について、確たる考えを持っている。

「自由保育というのは、子どもの意識では自由であって、そこに用意された環境や、保育者の心の通った誘導により、豊かな経験や活動を行うことによって、子どもの心身が正しく伸ばされるものをいうのである。 いろいろな特徴を持った子どもが集まって、しかも皆平等であるが、勝手気ままは許されない。普段の生活の中では、ほかでは求めることのできない経験が得られ、そういう所でこそ、皆と楽しく遊ぶには、どうしていけばよいのかを学ぶことができるのである。言い換えれば、子どもたちは、保育所に通って仲間との生活から学習できるのであり、保育者は、その仲間を上手くつなぎ、活動できるように舵取りをするのである」

自由にのびのびと、といっても好き勝手、勝手気ままが許されるわけではない。集団生活の中でこそ養われる社会性を身につけさせていく。強要ではなく自律によって、社会の一員としての在り方を、子どもなりに養っていくのだ。保育者の役割は、そのための環境を整え、心の通った誘導をしていくこと。その役割への保護者からの理解と協力を、友愛と信頼のうえに築いていくことだ。

ゼロ歳から五歳は、三つ子の魂百までと言われる、人格の芽が育つとき。そして子どもの社会が一気に広がる学童期。この時期の子どもたちを預かる保育の場の役割の重要性を、正子は保母たちに、よく説いた。保育者としての知識と技術を身につけることを厳しく求めた。生活者の視点から生活を守る関西主婦連の仕事と、都島友の会の長の仕事に走り続ける日々だったが、保育の現場への目は行き届いていた。保育の在り方にすこしでも怠りを見つけると、厳しく叱り指導した。

子どもたちがお遊戯や歌に集中しない子どもや、先生の話を聞かずにほかの事をしている子どもをみつけると、子どもよりも先に保母に注意をした。子どもの気が散るようなものを子どもたちの視界に入れない。子どもたち全員の姿、表情が見える位置に、さっと立つ。昔話ひとつとっても、型通りにではなく、その場にいる子どもたちが身近に感じられるようにアレンジを加えて話す。それが、子どもたちの意識にあっては自由でありながら自然に導く、それが自由保育と教育だった。

正子は自ら現場に立ち自由保育を実践し、保母たちに見せた。理論と実践、その両方で、持てる知識と技術を保母たちに教えた。

この正子の保育の心髄は、令和の今も、「させるから、するへ」という「都島友の会」の保育方針となって受け継がれている。これは正子の最後の直弟子である現理事長渡久地歌子(とくちうたこ)が、三代目理事長になったとき、比嘉正子の精神、保育の在り方をどう次へと繋いでいくかを考えて打ちだした方針だ。

「子どもにさせるではなく、子どもがするへ」。そのために日常的な言葉遣いを改めるところからはじめた。子どもたちに粘土遊びをさせるのではなく、子どもたちが粘土遊びをする。そう言葉を変えるだけで、自分たちが何をするのか、すべきなのかが違って見えてくる。

いつしか保母たちから、「『子どもがする』そのための環境をどうつくるか」という言葉が、自然に出てくるようになった。子どもがするための環境づくりを考える。それは比嘉正子が実践した自由保育。「子どもの意識では自由であって、そこに用意された環境や、保育者の心の通った誘導により、豊かな経験や活動を行うことによって、子どもの心身が正しく伸ばされる」保育を受け継ぐものだ。

時代が、世の中がどれほど変わっても、子どもたちを守ることを第一義にする。継承者を育てることに注力した正子によって、受け継がれる正子の精神は、都島友の会の誇りとなって今に息吹いている。