第19話 別れ

太平洋戦争の戦況が悪化する中で持ち上がった都島幼稚園の軍需工場転売話も一件落着し、園の子どもたちを守ることに自分を注ぎ込んでいる一方で、入院中の牧子と健の容体が悪化した。二年に渡る闘病の甲斐無く、1944(昭和19)年1月に長女牧子が、2月に長男健が相次いで亡くなった。

長女牧子が結核で、長男健が腹膜炎で立て続けに入院し、仕事と母親との葛藤は、正子の気力と体力を確実に奪っていった。力の入らぬ足がもつれて転ぶほど衰えた身体で、朝晩見舞い、たとえわずかでも栄養をと、夫婦の食事を削って運び続けていた。しかし亡くなる前年の末には、二人ともその差し入れを食べる力すら失っていた。そんな我が子二人の姿に賀盛と正子も食事が喉を通らなくなった。ふらつく足がもつれて転び、受け取ったばかりの貴重な薬の瓶を割ってしまったこともあった。粉々に散ったガラスの破片が、張りつめた神経に刺さるようだった。

悪化していく食糧難で誰もが食べるものに困る中、比嘉家の米びつには夫婦子ども、誰も食べないままの配給米が減らずにあった。その米を「ちょうだい、ちょうだい」と、競って取りにくる人たちがいた。その姿を虚ろに眺めながら、自分はどうすべきか、何をするべきか、ひたすら神に祈り問うた。そして我が子は病院に任せて、預かっている大勢の子どもたちを守り続けたのだった。しかしながら、我が子を思わぬ時はなかった。

牧子と健を立て続けに失い、正子の心は千々に引き裂かれた。悲しみとは痛いものだと知った。胸も肺も体中に涙が溜まって、呼吸ができないようだった。けれど正子の目からは一粒の涙も溢れなかった。もしも自分が仕事に奔走するような母親でなければ、子どもたちは病苦に苛まれることも、命を落とすこともなかったかもしれない。胸が張り裂けそうな痛みの中で自分を責めた。なんという愚かな母親だったか、悪い母親だったかと、自分を責める思いは尽きなかった。

夫賀盛はただただ何も言わず壁を見つめ過ごしていた。子煩悩な賀盛の寂しそうな姿に、また自分を責めた。その後悔と自責の念が正子に泣くことを許さなかった。ただ、泣かぬ正子の悲しみようは、周りで見ている者の胸も潰れそうなほどだった。

正子にとって唯一の救いは、養女に出した次女ルイズの無事だった。「二人の子どもを亡くしたけれど、ルイズは東京にやったから亡くさずにすんだ」悲しみに明け暮れた日々の後、正子は自分をなだめるように、そう言った。しかし牧子と健が亡くなったこの時期、実はルイズも東京で結核に罹り床に伏していた。それを知った正子は、在りし日の自分の無知を嘆いた。

子どもたちがまだ幼かったころ、賀盛の姉が結核で命を落としていた。正子は子どもたちを連れて、義姉の看病にいった。若かった正子は結核の危険性について知らず、子どもたちを病人の傍において、痰壷の片付けなど世話をした。「子どもたちがどこを触っても何とも思わずいたけれど、きっとあのとき、三人とも菌をもらったのだろう」と悔やんだ。

結核菌というのは一度体内に入ったら、五十年でも六十年でも生き続けると、そのときになって知った。結核菌によって腹膜炎になるとも聞く。食料不足で栄養失調になったのをきっかけに三人揃って発症したのだろうと悔やんだ。三人の子どもを生命の危険にさらし、二人までを亡くすことになった自分の無知を、正子は終世悔やみ続けた。「無知というのは罪悪だ」という思いが胸に生まれた。「無知と貧困と病が、人生の三つの大きな不幸」と、その三つの不幸を小さくしていくことも、正子の社会事業の大きな目的となっていった。

3月13日に、大阪は大空襲を受けた。日付が変わろうとする夜更けから翌日の未明にかけて約3時間半、襲来したB-29からの焼夷弾爆撃が続いた。人々が寝静まった深夜に、都心部の住宅密集地を低空から狙った空襲は、家々を焼き尽くし、三千九百八七名の死者と六百七八名の行方不明者を出した。ついに池田清大阪府知事が幼稚園に対して閉鎖命令を出した。「いよいよ閉鎖か」とは思ったが、子どもたちの生命を守るプレッシャーからの解放感の方が、未練よりもむしろ強かった。園児を預ける家庭もやむを得ないと、それぞれ疎開対策に走り出した。

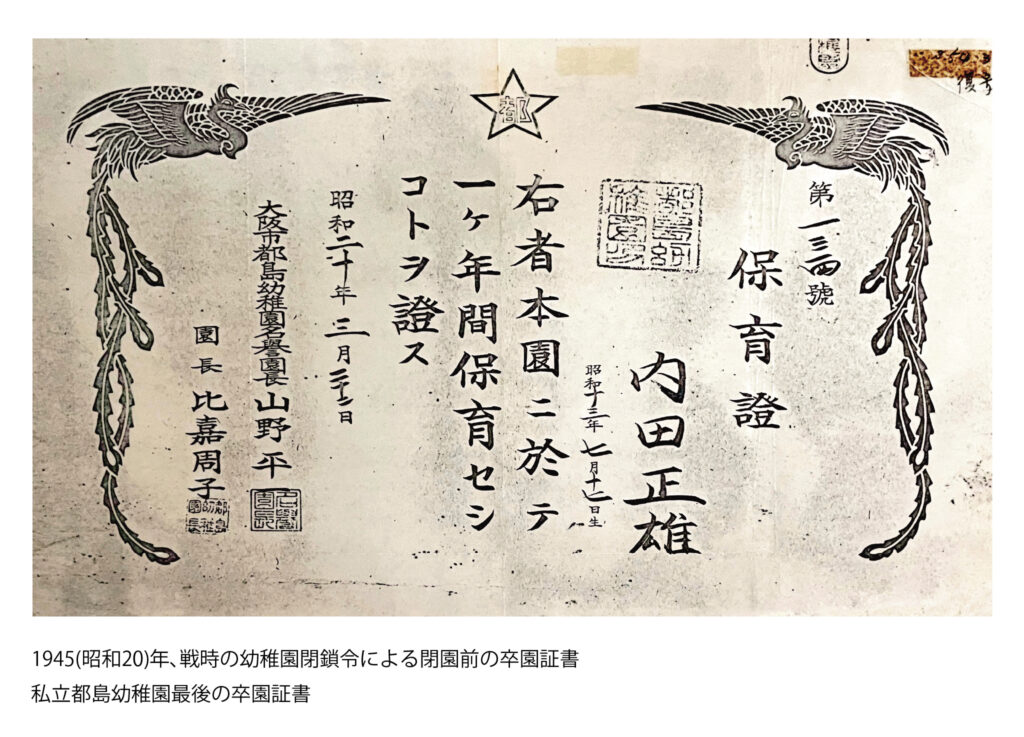

3月17日土曜日、修了式を行なった。晴れた日だった。1932(昭和7)年の第一回修了式から、合わせて千二百二六名の修了児を数えた。修了式の翌日、かねてから売却を求めていた隣の工場主に都島幼稚園を渡した。持って出られるだけの備品を工場のトラックで疎開先まで運ぶ条件付きで、2万円で売り渡した。「売ってくれと再三求められていたときなら50万円で売れたものを。女(おんな)賢(さか)しゅうして牛売り損なった」と笑われたが、「正しさを追求するときは、損はしても通すものだ」と、平然とした顔で意地を通した。

話がつくや正子は荷造りをはじめた。園の再開を信じて、まずピアノの積み込みを依頼した。そして1931(昭和6)年の青空保育園開始以来、保存してきた書類を残らず積み上げた。日々の記録、行政からの文書、スクラップした記事など、一つにまとめるとずいぶんな嵩になった。大きく丈夫な布をと辺りを探したら、北都学園の記章を染めた園旗があった。形も大きさもちょうどよかった。正子は二枚の園旗を床にパッと広げると、それぞれに書類を包み、ギュッと縛った。形はなくても、その包みの中には、保母や母親たちと一緒になって育ててきた都島幼稚園があった。

いつ終わるともわからぬ戦争だったが、再び子どもたちが集まってくる日のために、トラックに積めるだけのものを積んだ。「くれぐれもよろしくお願いします」と、その日のうちに疎開先まで運んでもらった。比嘉一家の家財道具は、布団や衣類、台所で使う鍋釜など、当面の生活に必要なものだけだった。家財道具一式を大八車一台に積んで、7キロあまりの道を歩いてトラックの後を追いかけた。