第18話 戦時保育所、軍との対峙

長女牧子、長男健の長期入院に加え、太平洋戦争の戦時下で保育を担う正子は一つの決断を下す。それは「我が子がどうなろうと、園児たちを守る」だった。

「自分を頼りにしている多くの子どもたちのために」と決心したこのころ、正子は都島幼稚園を、戦時保育所に切り替えていた。1943(昭和18)年、戦況は悪化の一途で、大阪にも空襲が迫り、学童疎開が始まった。まず妊婦、幼児へと疎開の指示がなされた。都島幼稚園の園児たちも、その例外ではなかった。

ある日、疎開を迫られた一人の母親が正子のもとを訪れた。

「先生、疎開せなあかんことは私もよう分かってます。よう分かってますのやけど…できませんの…。うちの人が出征した日に、隣組や在郷軍人のお人らが、『銃後のことは心配せんでええ、心置きのう戦うてくれ』と励まして、幾らかの餞別もくださいました。けど先生、その後は、やっぱり私が働かな生活できません。疎開して田舎に行ったら仕事がありませんねん。どんなに危のうても、ここに残って働かなあきませんのや。せやからどうか、先生、子どもを預かってください」

大きな声では言えぬことだがと、前置きしながら、比嘉正子という人を信頼して胸をひらいて訴える母親。その姿に、正子は都島幼稚園を戦時保育所に切り替える決断をした。預かる子どもは出征軍人の幼児、戦争未亡人の児、疎開できない児と決めた。保育時間も午前7時から午後6時までと決めはしたものの、実際には迎えがくるまで預かった。

大阪への直撃は未だなかったが東京、名古屋、そして神戸が空襲を受けていた。大阪にも空襲が迫っている、そんな状況下での戦時保育だった。母親たちの切羽詰まった願いに応えての戦時保育は、子どもたちの生命を預かるということだった。

先生やお友達と一緒にお話をして、お遊戯をして、滑り台やジャングルジムではしゃぐ。子どもたちの表情は明るかった。この子たちがいる限りここを守り抜く。その決心が、入院治療中の我が子牧子と健の生命は病院の先生に任せ、自分は預かっている園児たちを守ることを選ばせたのだった。保育を必要とする母親、父親がいるかぎり園を続けていく決断をした正子は、何にも屈することなくその意思を貫いた。

このころ、近隣の工場という工場が軍需工場に転用されていた。幼稚園の隣にあった工場も海軍の軍需工場となった。戦局が厳しさを増すに従い軍需工場の拡張も増し、適当な場所と資材がどんどん欠乏していった。軍はついに都島幼稚園の建物に目をつけ、買い取りの話しが持ち上がった。当時、軍に逆らうということは有り得なかった。どれほど理不尽であると思っても逆らう余地はなかった。しかし正子は違った。正子にとって、子どもを預かり守る責任に勝るものはなかった。戦時保育所となった園の子どもたち。その子らの母親のほとんどは、軍需工場で働いていたり、出征兵士の妻として幼い子どもを抱えて内職をしていたりだった。もし、この保育所がなくなり、子どもが家庭に戻ったとして、いったい誰がこの子たちの面倒を見るのか。正子は軍の買い取り話に応じなかった。頑として首を縦に振らない正子を説得しようと、入れ替わり立ち替わり人が訪れた。警察から人が来る、町会長が訪ねてくる。地主でもある名誉園長の山野平一も、その立場上、何度も説得に足を運んできた。軍との板ばさみになっているその人たちの気もちに、思いが至らない正子ではなかった。が、やはり軍の圧力に屈して子どもたちの居場所を手放すわけにはいかなかった。

そしていよいよその闘いに終止符を打つときを迎えた。周囲の工場が皆、軍の要請に応じて工場を明け渡している中、頑として同意しない正子の態度に、工場拡張に都島幼稚園の売却を求める一人の工場主が業を煮やした。

「あんたは非国民や。これだけ言うて分からんのやったら、もう、海軍のいちばん偉い監督官に報告するほかないな。覚悟して待っとれ」

相手の様子に、ただの脅し文句ではないと分かった。これは大変なことになったと正子は内心、震えあがった。しかし軍の力で言うことを聞かせてやると言わんばかりの威丈高な物言いが、正子の気もちをいっそう頑なにした。正しいと信じることをする、それだけだと覚悟を決めた。

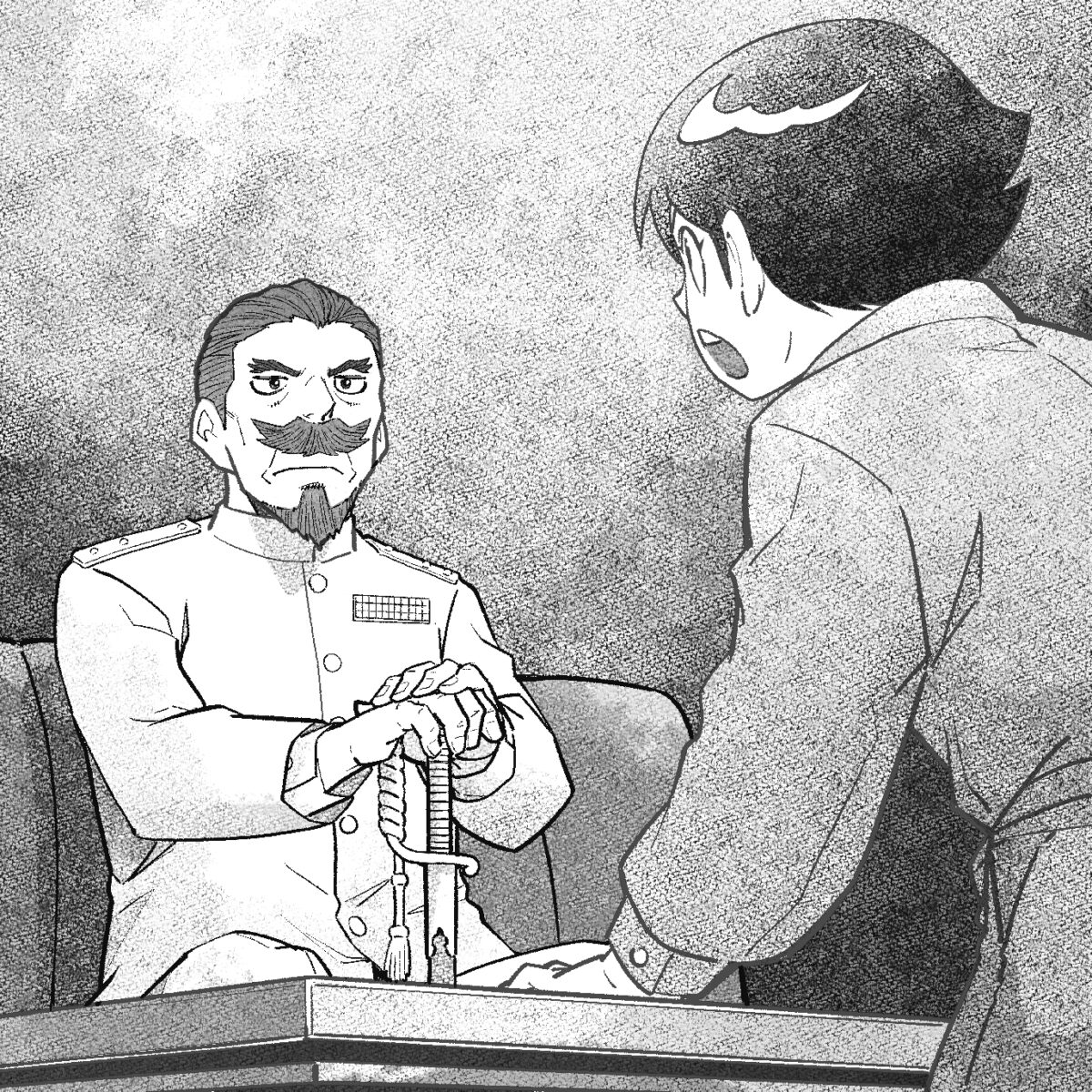

程なくして海軍監督官が都島幼稚園を訪れた。胸に階級章が並んだ軍服姿の凛然とした空気が、園内を圧した。監督官は応接室の椅子に腰を下ろすと、高く立派な軍帽を脱いだ。悠然とした動作で腰のサーベルを両足の間に落ち着けると、話しはじめた。丁寧な口調で、静かに説いた。

監督官が話し終わると、正子は一礼をして口を開いた。

「お話はよく分かりました。しかし、監督官殿も、奥さんやお子さんがおありでしょう。出征しておられる兵隊さん方も同じです」

しかし、と言葉を返し、真っすぐ自分の目を見て話しはじめた正子を、監督官もまた真っすぐ見つめ返した。正子は言葉を止めなかった。

「わたしたちの保育園も、出征された方のお子たちをお預かりしているのです。家族の方々は疎開すれば働くところがない。だからこの地に残って、子どもを預け、働き、留守家族を養っておられるのです。出征兵士の方々が安心してご奉公できるのも、お母さん方が安心して軍需工場などで働けるのも、保育園があるからではありませんか。わたしは保育園を閉鎖するわけにはまいりません。園舎を売るわけにはいきません。軍需工場が戦力であるなら、保育所もまた戦力であります」

夢中になって話し終えると、監督官は正子の言葉をのみこむように軽く顎を引いて頷いた。

「わかりました」

その一言だけを残して、静かに立ち去った。

海軍監督官が正子の言い分に得心して帰っていったと聞いた件の工場長は、「比嘉園長は監督官までたぶらかしよって、なんと強情な奴だ」と憤慨し、しばらくは正子をそしり続けた。しかし「海軍さんは分ってくれた」と、正子は胸を張って保育園を守った。