第8話 スラムの苛烈さを前に

大阪北市民館には診療所があった。その診療所では低所得者に無料で薬を出していた。ある日、患者の一人が「ただの薬なんか効くわけないやろ、こんなもん」と声を荒げて、手渡された薬を床に叩きつけた。たまたま居合わせた正子は、身を縮めた。粉々に砕けたガラス瓶と床に飛び散った薬は、その人の荒(すさ)んだ心そのもののようだった。市民館の外に出れば、荒んだ心で生きる人たちが、そこここにいた。

その日は正子の給料日だった。男の人が一人、まっすぐ立つこともできずにいた。前屈みに腰を折り、ぼんやりとした様子で、揺れる身体をその場に繋ぎとめている。正子は給料袋から1円札を抜き取ると、その男の人に近づいていった。

「どうぞ、これで何か食べてください」

差し出されたお金を受け取ると男性は、ふらつく足取りで歩き出した。頼りない足取りながら一目散に歩いていくその姿に、正子はあんなに必死に向かう先はどこだろうかと、後を追いかけた。男性が向かったのは薬屋で、その人は買った薬をその場で飲んだ。お腹が空いていたのではなく気分が悪かったのかと見ていると、男性は、たちまち元気になった。

「あんなによく効く薬があるのなら、あれをみんなに飲ませてあげればどうでしょう。みんな元気になって助かりますよ」よいことを知ったとばかりに翌日、正子は職場で話した。すると同僚たちは困ったような、呆れたような顔をして、「あれはね、ヒロポンという覚醒剤だよ」と答えた。それを聞いた正子は、私はなんと世間知らずの小娘だろうかと、自分の身体が縮んでいく気がした。

社会の坩堝に飛び込んで、世の中から貧困と不平等を無くしたいと意気ごんだものの、この圧倒的な現実の前で、いったい自分ごときに何ができるのか。情熱の激しさは同時に激しい葛藤となった。

神学校時代、研修を行ったミード社会館もセツルメント施設だった。地域の住民と交流し、バイブルを礎とする倫理観、人類愛、温かい思いやりの心を伝えることをした。同じセツルメント施設として、この大阪市北市民館においても、文化的な交流によって、隣人である地域の人たちの生活、心身の健やかさの向上を目指していた。

保育組合の保母である正子は、子どもの生命、生活が守られる環境をつくっていくために、日々、心を砕き、骨を折った。どちらも大きな目的は同じところにあった。しかし、ここ天六、大阪市のスラムを代表する長柄を抱える地域におけるセツルメント活動は、正子が神学校で学んできた保育理念がそのまま通用するものではなかった。

どうやって子どもたちを取り巻く生活環境を改善していくか。自分たちが行っていること、セツルメント活動の理念は正しい。それに疑いはない。しかし、しかしだ。その理念も、住人たちに受け容れられなければ意味がない。皆の生活の中に実際に取りいれられて、環境が改善されていってこそのものだ。

この市民館で、私たち保育者と過ごしている時間だけで、子どもの今日と将来が変わるものではない。自分たちがしようとしている保育は、家庭や家庭を囲む地域との連帯があってこそ、実現に向かう。師である志賀志那人が共同体で実現しようとしていることが、どれほど子どもたちにとっての希望であるかを痛感した。

正しいと信じることを、どう実現していくか。理屈ではない。理屈の前に人の情だと正子は思った。「裸になって飛び込もう。ただ頭ではそう思っても、真実、実感が伴うかどうか。血の通った交流でなければだめだ。それに相手も、心を開いて飛び込んできてくれなければダメだ。それは可能なのか不可能なのか」正子は自分にそう問いかけた。

故郷の父が首里の村人を助ける姿に教えられた、温かな思いやりの心。神学校で培われたヒューマニズム。二十歳過ぎの青く澄んだ心と苛烈な現実。理想と現実の間で自問自答を続ける中で正子は、つねに貧しいもの、弱いもの、権力のないものの側、庶民の立場に立つ自分を確立していった。

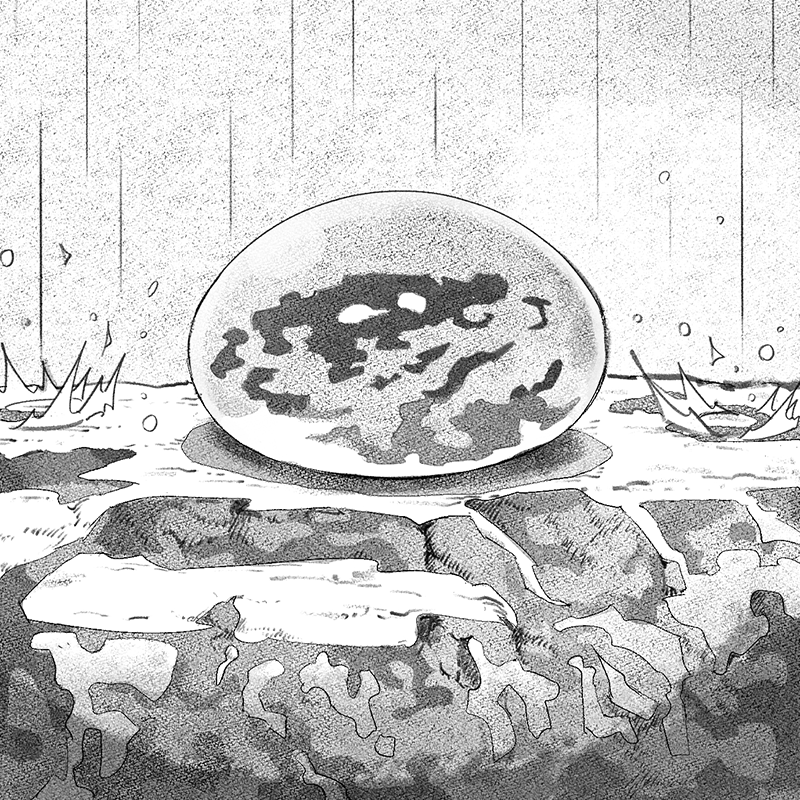

裸になって飛び込んでいく。相手に心を開いてもらうために、まず自分から隠し立てをせず心の中をうちあける。ほんとうにそれができるかと自分に問いかけた正子は、取り繕うことのない自分を見せた。真実、そう思うこと、感じることを口にし、行動に表した。そうやって母親たち、組合員たち、そして町の住人たちと交友した。 乾ききってひび割れた土塊は、すぐには雨水を吸い込まない。水は表面を転がりながら、じわじわと強ばりをほぐし、浸透していく。根気よく本音の言葉と行動で説得を続けた。少しずつ、少しずつ、乾いた地面に雨水がしみ込んでいくように、志賀志那人の考える共同体の思想、正子が正しいと信じる理念が、地域の人々に広がっていった。

子どもたちを貧困の連鎖から切り離す。その力となるのは教育である。そして「保育こそ教育の根幹」と、心血を注ぐ志賀志那人のもとで、一年、二年と仕事に打ち込んできた。情熱を燃料に、無力感とも闘い続けた。が、貧しさと、それ故の不幸の中で生きる人たちの数は一向に減らず、むしろ月日が経つにつれて増えていくようだった。貧困と不平等を無くしたいと願った社会は、あまりにも大きかった。変わろうとする住人たちの前に立ちはだかる社会の有様。その壁はあまりにも強固だった。たとえ寝食を忘れるほどに働いても、一つのセツルメント施設の力ではどうしようもないほどに、現実は過酷だった。正子は自分の情熱の炎が、風前の灯火のように頼りないものに感じるようになった。

苛立ちと無力感を前に、こうした社会悪も結局は政治の貧困に起因するのではないか。この世の中を救うのはキリスト教でもない、社会事業でもない。政治の仕組みを変えないかぎり、根本的な救いはできないのではないかと考えるようになった。

正子は社会主義研究会というサークルに入り、社会科学を学びはじめた。そしてマルクス主義や社会主義の学びが、意外にもバイブルの新たな理解へと繋がっていった。社会主義を学習することによって、キリストの革命家としての思想が見えてきたのだ。バイブルには社会を変えていくための針路ともなるのだと、思いもよらぬ発見があった。

壁にぶつかりながらも、自分にできることをひたすらに続けるある日、正子は結婚することになった。1927(昭和2)年の晩秋だった。相手は比嘉賀盛(ひががせい)という物静かなで穏やかな青年だった。思いがけない急転直下の結婚だった。