第1話

琉球士族の誇りと

ヒューマニズム

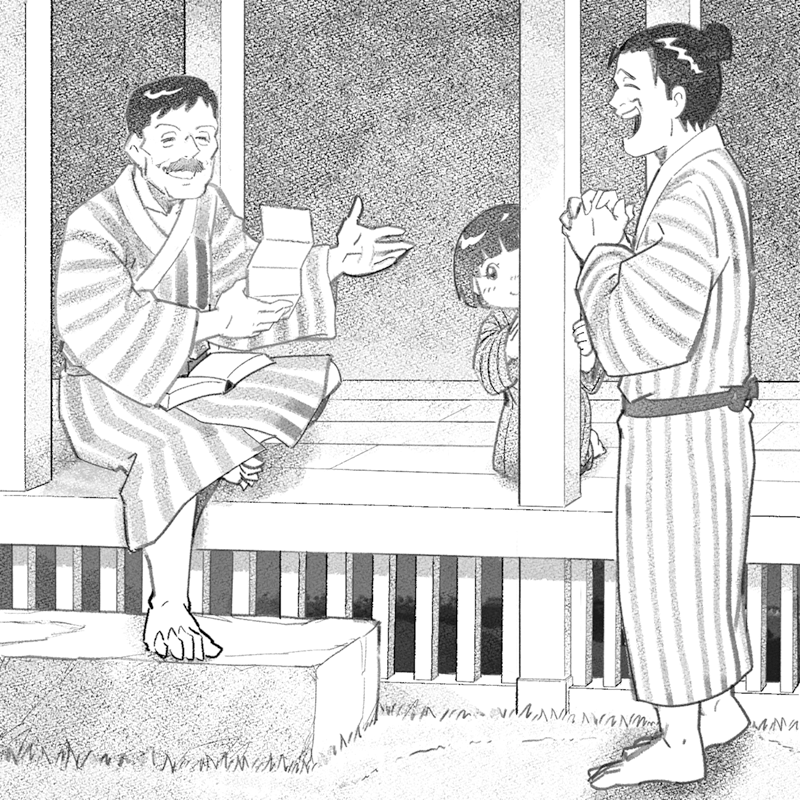

ある日、正子が帰宅して自宅の門をくぐろうとすると、一人の男の人が小さな包みを抱えて出ていった。門の前ですれ違った男の人は、外国から届いた手紙を正子の父渡嘉敷宗重(とかしきそうじゅう)に読んでもらいにきたのだった。

当時の沖縄は外国への移民が多く、村人宛に外国文字の手紙がたびたび届いた。村人たちは、見慣れぬ文字で書かれた手紙を手に宗重を訪ねた。沖縄が琉球であったころ、首里城には官吏登用のための科挙があった。かつて科挙の受験を目指した宗重は、その博識と人柄で村人たちから頼られていた。

正子の生家は代々、首里城に泡盛を納める造り酒屋だった。1879(明治19)年、琉球が沖縄となり、城主の尚泰(しょうたい)が国王から華族となって東京に移り、王府の公用はなくなった。宗重は家業の造り酒屋を続けたが士族の商売で、公用を失くした商いは楽ではなく、畑仕事もしながら一家を支えてきた。そんな中、村人が手紙を持ってくると時間を割いては、手紙を読んでやっていた。宗重は外国語の書物も参考にしながら読み解き、年寄りや子どもにも、見知らぬ異国からきた手紙の内容をよく分かるように説いた。そういう父の姿が、幼い正子にも誇らしかった。

明治から大正に世が移りしばらくして、宗重は代々受け継いだ造り酒屋を廃業。暮らしはいっそう傾いていくのだが、彼を頼る村人たちへの善意、困っている人には惜しまず力を貸す姿勢は微塵も変わらなかった。その父の姿は、社会福祉事業に生涯を捧げた正子のヒューマニズムの土壌となった。泡盛用の米を蒸す日に近所の子どもたちに握り飯をふるまったのは、幼い正子に芽生えたヒューマニズムだった。

戦前戦中戦後、高度経済成長期の昭和、平成と、社会のめまぐるしい変遷の中で、ヒューマニズムを貫いた比嘉正子。その強靭な精神の土壌となった父と暮らした故郷、沖縄を彼女は生涯愛してやまなかった。正子はヒューマニズムと合わせて、琉球士族としての誇りを父宗重から受け継いだ。どんな苦境にあっても自分を信じる心、弱き者と共に立ち、人としての尊厳を守るために闘い抜く情熱。艱難辛苦の歴史の中でも、青い空と海に挟まれた緑濃い島で、豊かな文化を育んだ琉球。その琉球の士族として、おおらかにたくましく生きる人々の生活を支えることを誇りとして生きた父宗重の、人としての在り方は、正子の不屈の精神の土壌となった。

◇

琉球の歴史を遡ること1187年、舜天(しゅんてん)が琉球国の祖となる王となった。王が現れはしたが、それまでの地縁による部落の力はまだ強かった。三山(さんざん)時代と呼ばれる争乱の時代を経て、1429年、尚巴志(しょうはし)が三山を統一。百余年にわたる争乱の時代が終わった。「琉球国」の成立であった。尚巴志王は首里城を居城とし、広大な城郭をつくった。そして王国となった琉球と他国との交易がはじまった。

1469年、金丸(かなまる)という百姓から身を起こした人物が人望を集め、権力争いを治めて王位に就いた。金丸は尚円(しょうえん)と名を改め、琉球は新たな王統に代わった。尚円王の即位によって社会は安定に向かい、息子尚真(しょうしん)が王になると様々な政治改革を行い、首里政府による中央集権王国を築いた。

尚真王の政治改革の一つに身分制度の確立があった。身分制度は次第に細分化されていき、17、8世紀になると、身分に応じて衣服着用の仕方まで細かく決まりが定められた。それは下着、足袋下駄、雨具の種、装飾品、着用の仕方にまでいたった。身分、性別、年齢が一目で判別できた事細かな決まりは風俗として、正子が生まれた20世紀の初頭まで、部分的にではあったが残っていた。

尚円王が樹立した王統による中央集権政治で琉球の社会は安定した。しかし薩摩の付属国、中国の進貢国という立場でもあった。これは琉球に苦難を与え、民の暮らしも苦しめた。その苦境を和らげ、希望をもたらした二人の人物がいた。名を尚象賢(しょうしょうけん)と蔡温(さいおん)といった。

尚象賢は1666年、摂政となり財政の立て直しを図った。それと同時に、日本と琉球は先祖が同じ民族だとする『日琉同祖論』をもって士気を高め、1609年薩摩・島津氏の琉球入りで敗れた国の復興に力を注ぎ、日本文化の奨励に務めた。人材の発掘にも積極的で、官吏に限らず、学徳のある者を登用した。とくに謡曲、茶道、生け花の源流である立花など、大和芸に心得のあるものを進んで採用した。優れた君主と賢者の治政によって、王府の薩摩に敗れての借財も完済。社会は安定し、文化が栄えた。敗戦や苦境のなかで自棄と虚脱に陥っていた人々は、自信と希望を取り戻した。

蔡温は、若くして中国で実学を学び、半世紀にわたり歴代王に仕え、政治の刷新を行った。そして政治の在り方や、人民が守るべき道徳儀礼、人としての在るべき姿を書物に著し、広く説いた。実学を学んだ彼は経済を安定させるための現実的な政策を実行し、教育にも力を入れた。農村部には、農業知識と技術の向上のための指導を行い、生産統制のための監督制度を布いた。そして地割制度の廃止、治水灌漑の実地指導、暴風防潮の工事を進めた。一方都市部には、商工業の助成を行い、士族を商工業や農業に従事させて、生活の支えを作った。

尚象賢と蔡温という二人の賢者によって社会が安定に向かった琉球は、18世紀になると学問、文学が盛んになり、教育がより重んじられるようになった。1798年には首里に、十五、六歳以上が学ぶ「平等(ひら)学校所」と、「公学校所」と称する大学が設立された。「公学校所」は1801年、首里城下に建てられた新校舎で「国学」と名を改め、王国の最高学府として開学した。この「国学」へは「平等学校所」の卒業者が試験を受けて入学し、官吏となるための教育を受けて、卒業者のほとんどが科挙に応じた。

正子の父宗重がかつて目指した科挙は、このような琉球の歴史と文化の中で生まれたものだった。琉球の王府で世の人々のために働こうとしていた宗重は、首里城から王が去った後、一家の生活が苦しくなってからも、彼の博識を頼る村人たちのために労を惜しまなかった。科挙を目指す中で得た知恵や知識という富を、必要とする村人たちと分かち合うことをやめなかった。 その父の姿、人としての在り方に、正子は士族であることの誇りを見出し、人のため、社会のために働くヒューマニズムの土壌を育てたのである。