第26話 実践で解決策を示す

「都島児童館」の完成を待って保育を開始した当時、受け入れたのは定員四十名を超える五十名だった。希望する子どもを分け隔てなくすべて受け入れるのが、正子の考えだったが現実には無理だった。戦争未亡人、母子家庭、低所得家庭と、より逼迫した状況にある家庭の子どもを優先したうえで、定員オーバーでスタートを切った。そして翌年からは定員を四十五名にしたが、希望者すべての受け入れは到底無理だった。むしろ、入園が叶わなかった子どもの数の方が多かった。

何とか手立てをと思いつつ、ともかく子どもの預け先がなければ生活が立ち行かないという家庭を優先しながら一年、二年と経った。すると、入園希望が叶わない親たちから不平の声が出はじめた。これはいよいよ何とか策を講じねばならないと、正子はひとつの提案をした。

「当園は定員四十五名でございます。そして働く婦人の子どもを優先させる施設であります。皆さんが子どもを当園にお入れになりたいのであれば、皆さんの力で保育室を建ててください。その方法は出資です。一口5円で、幾口でもよいので園に出資してください。足りない分は私が借金してまいります」

この提案に「出資しますから早く建ててください」と、七十名が早速に賛成し、35万円の資金が集まった。それに正子が借り入れた5万円を加えると、館内に保育室二室を増築した。比嘉一家の住宅スペースを譲ってのことだった。私よりも公の必要を優先するのは、いつものことだった。

1953(昭和28)年、親たちの出資によってつくった保育室を「幼児生活クラブ」と名付け、七十名の子どもを受け入れた。幼児生活クラブは、戦前の都島幼稚園時代の保育と幼児教育を併せた福祉的幼稚園だった。保育部、幼稚園、そして幼児生活クラブ。多様なシステムで、子どもたちの家庭のニーズに応じた子どもたちの館、都島児童館の姿だった。

要望叶って生まれた「幼児生活クラブ」は親たちに好評だったし、何より子どもたちが楽しそうだった。

そんなある日、社会福祉法人の調査を行う厚生省の調査官が、都島友の会にやって来た。1952(昭和27)年、社会福祉法人が、当時の民法三十四条の公益法人の特別法人として制度化された。正子はすぐさま、都島友の会を財団法人から、社会福祉法人に改組していた。

幼児生活クラブについて調査官が、「すでに保育園があるにもかかわらず、幼稚園まがいのものを同一施設内に設けるのは違法である」と正子に言った。

正子は幼児生活クラブ発足の経緯を説明し、「幼稚園法や児童福祉法でもない、保護者が自主的につくった「保育組合」のようなものです。社会事業を志す者は地域社会の要望に応える柔軟な姿勢がなければいけないと私は思っております。厚生省で、それがいけないとおっしゃるのであれば、七十人の幼児を誰がどう面倒を見ればよいのか教えてください」と訴えた。

調査員は黙って引き上げ、その後、何も言ってこなかった。

直面する課題を合理的に解決していく方策を、正子は現実の中に見出していく。生活を守るために何が必要か、何をすべきか。自らが考えたシステム、実践した解決策によって、正子は厚生省の調査員を納得させたのだった。

敗戦後の食糧危機打開のために立ち上げた「主婦の会」。闇市闇値の粛正に手をこまねく政府に代わって、おかみさんたちの力で生活を守る闘いを繰り広げ、子どもたちを飢えから守ってきた実績。その中で生まれた自信と行動力。政府にできないのなら、自分が解決策を示してみせる。正子は実践によって、現実を変える道を拓いていく。

1953(昭和28)年、GHQの撤退から一年。GHQによって開かれた民主主義の道を、自分たちの手で、自分たちのための民主主義にする正念場だった。家庭がどうこうあろうと、子どもたちは平等だ。ここに来れば、子どもたちは皆、自分の将来を切り開く機会を平等に与えられる。それが都島児童館、子どもたちの館だった。

正子は幼児生活クラブに続けて、学童たちのための「教育クラブ」を立ち上げた。学校と家との間の時間を児童館で過ごす子どもたちのための塾のようなもので、学校での勉強をより理解できるように補佐するクラブだった。

ゼロ歳から五歳まで、さらに学童期の成育環境はその子たちの人生の基盤を成す。その大切な時期に可能なかぎり豊かな経験をできるように環境を整える。それが正子の考える保育であり幼児教育の大切な要素だった。正子はその経験の機会を増やすことに力を入れた。

学校での学習の補佐をする教育クラブの他に、習字、算盤、読書などの活動を行う部屋を児童館のなかにつくっていった。習い事の指導役は、それぞれの技能をもつ地域の人たちがボランティアで行ってくれ、教材などの実費負担のみで提供できた。地域の輪により習い事の内容も一つまた一つと増えていき、子どもたちはいろいろな活動を経験するなかで自分に合うものを見つけていった。保育を軸に地域社会づくりを行うという、社会事業の大きな目標への、着実な前進だった。

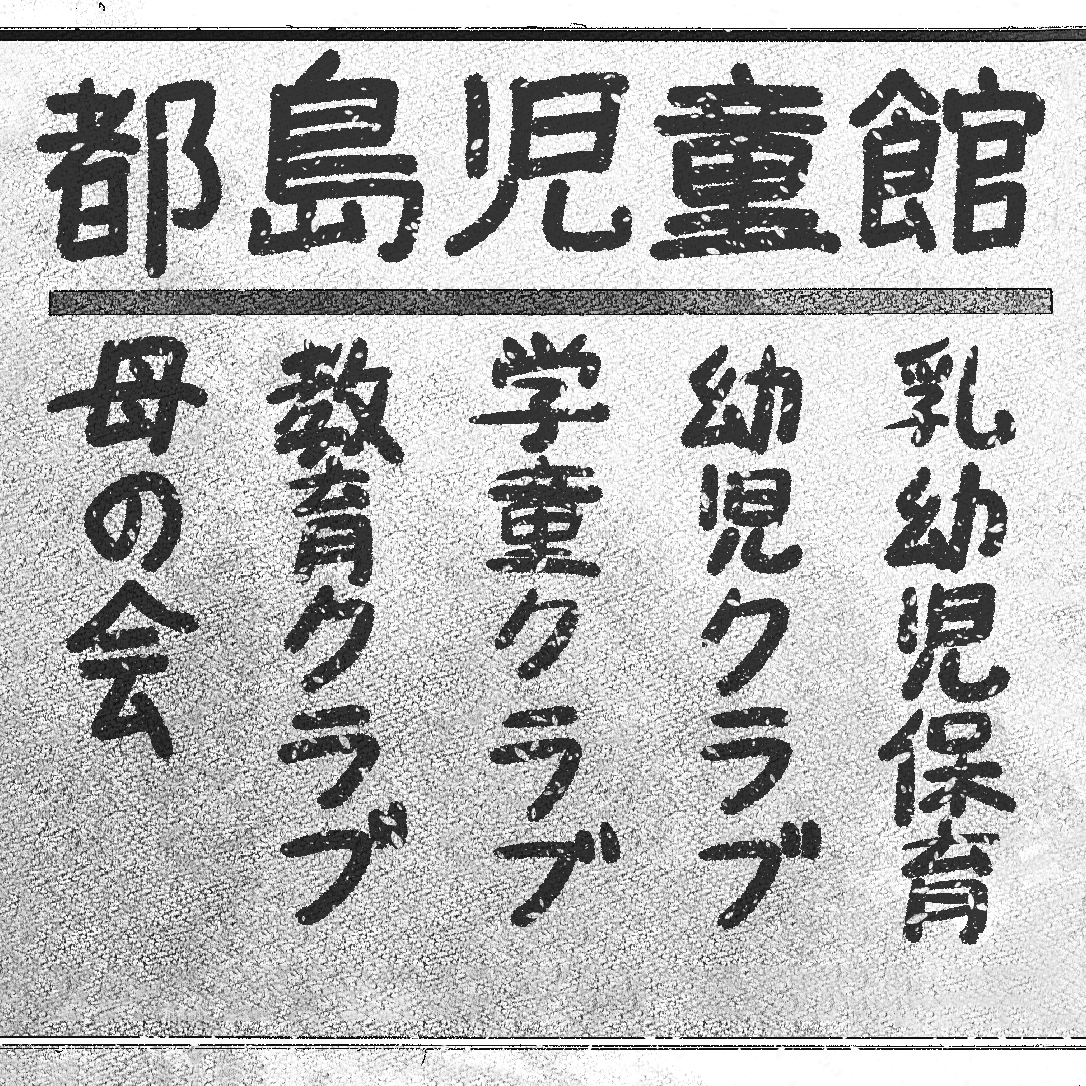

乳児から学童まで、いろいろな子どもが集まる館のなかで行われている多様な活動を正子は看板に書き出した。門の脇に大きな看板を掲げ、その上半分に大きく横書きで『都島児童館』と書いた。そして下半分には縦書きで『乳幼児保育』『幼児生活クラブ』『学童クラブ』『教育クラブ』、さらに『母の会』と、保育以外にも児童館のなかで行われている活動を並べた。この看板によって、「ここではこんなことをしていますよ、みんな、ここにいらっしゃい」と呼びかけた。

保育開始から五年目を迎えた1954(昭和29)年には、戦後のベビーブームのおかげで保育所の増築をするほど子どもたちの数が増えていた。子どもたちの居場所となる館をつくるという正子の願いどおりの「都島児童館」となった。宿題や勉強をしたり、好きな習い事をしたり、本を読んだり、学校と家との間にある居場所、都島児童館。ここに来れば、温かかった。図書室で一人、本を読んで過ごしていても、温かさに包まれていた。そして放課後の空腹を満たす食べ物があった。

この食べ物も地域の人たちの善意が支えた。保護者や近所の人たちが、子どもたちにと食材を持ち寄ってくれた。市場に行けば、これを持ってお行きと、油揚げを何枚か、じゃがいもを数個と、買い物かごに入れてくれた。そして近所にあったタケヤ味噌が利益も出ない安価で味噌を分けてくれた。その具材を一つの鍋で煮た「ごちゃごちゃ煮」は育ち盛りの子どもたちのお腹を満たし、都島児童館の名物になった。

この「ごちゃごちゃ煮」の調理や給仕に協力してくれたのが、母の会だった。なかでも幼児生活クラブの母の会の協力が大きかった。仕事の都合で協力が難しい保育部の母の会の肩代わりをしてくれた。そして幼児生活クラブの母の会の存在が、これから先駆的な保育を展開していく都島友の会の力強い後援者となった。

子どもたちの館、都島児童館を真ん中に、いつしか地域の輪ができていた。児童館に子どもを預けている、いないに関わらず、地域皆で子どもたちを守り育てていく。そんな社会の形が生まれていた。